L’origine égyptienne de la langue créole

La plupart des gens pensent que le créole est né d’un français mal parlé ou pire d’un français parlé par des analphabètes…. Vous n’imaginez pas ma colère en entendant ce genre de phrase saupoudrée dune bonne dose de mépris caché.

Bien évidemment, il ne faut jamais laisser ce genre de personnes dans l’ignorance, il faut leur expliquer gentiment en montrant aussi que leur propos sont stupides. Moi je réponds posément: “Veuillez excuser mes ancêtres qui ont été déportés et mis en esclavages, pour survivre ils ont dû inventer une langue pour communiquer avec les colons afin de prendre moins de coup de fouet….”.

Je peux vous dire que cette phrase est magique, si votre interlocuteur malgré tout, a un bon fond, il va tout de suite comprendre que ce qu’il vient dire n’est pas correcte si on reconnait les conditions d’émergence de cette langue.

Petite introduction

Pour nous, les Antillais nous savons que le créole est un espèce de fricassé de toutes les langues (français, espagnols, langues africaines, etc). Le créole d’aujourd’hui est très proche de la langue française. De ce fait, il est normal de penser que c’est un dérivé de la langue française à la sauce des îles né entre le 17eme et le 19ème siècles.

Mais selon les études de certains historiens, notamment de Jean-Luc Divalle aka Djolo, notre langue maternelle serait une langue bantoue. Dont la source est attestée au Moyen Empire de l’Egypte pharaonique, soit entre 2033 et 1786 av JC (antérieur au grec, latin et français). Nous parlons donc une langue africaine qui au cours de l’histoire a été contrainte d’intégrer un lexique français.

Comme toute théorie, il y a forcément deux clans : le clan pour une origine égyptienne et le clan pour une origine française et africaine. Cette théorie sous entend également que si le créole est d’origine égyptienne, il faut accepter que la civilisation égyptienne était noire. Et que la vallée du Nil est le point de départ de toute les cultures traditionnelles noires de l’Afrique.

Malheureusement, il y a toujours une polémique qui persiste sur les origines nègre ou pas nègre de la civilisation égyptienne. Quelque soit votre position, il faut avant tout connaître les arguments des deux clans. Prenez n’importe quel livre sur l’Égypte, vous aurez toujours les arguments pour une origine non nègre.

De ce fait, je vous invite fortement à lire les travaux du Pr Cheik Anta Dop, un historien sénégalais qui argumente pour une origine nègre. Bien évidemment, il y a d’autres égyptologues d’origine africaine et même européen qui confirment ses travaux.

Je vous invite à lire mes articles : la civilisation égyptienne, une civilisation nègre et la diffusion des langues africaines , un petit résumé sur les travaux de Cheik Anta Diop.

A l’aide d’exemples, Mr Divialle démontre la grande proximité du vocabulaire et de la grammaire de la langue créole avec l’égyptien pharaonique, que je vais m’efforcer de résumer dans cet article, en sachant que pour approfondir ce sujet et mieux s’en rendre compte il ne faut pas hésiter à acheter son livre: Woucikam tome 1 origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes.

Les égyptiens parlaient le Cikam, aussi appelé bakam ou boukam. Parce que nous savons désormais la certitude que la langue dite créole n’est en fait qu’un néo-cikam qui désormais intègre un lexique français, il serait plus juste de la désigner sous le vocable wocikam.

Extrait du Woucikam tome 1

Malheureusement l’étude de la langue créole, est un domaine très restreint. Il est difficile de prendre du recul par rapport aux différentes hypothèses car très peu d’études sur ce sujet. Néanmoins en lisant son étude, je dois admette qu’il a un fait un travail remarquable et que les ressemblances sont très flagrantes. J’aurai tendance à me ranger de son côté, mais attention chers lecteurs, toujours faire son opinion en recherchant les arguments des deux clans opposés.

Approche occidentale de la langue créole

Suite à l’abolition de l’esclavage, la langue créole, fut figée dans la catégorie patois, et à subi toutes les foudres des autorités. Elle fut interdite dans l’administration, chassée tel le diable par l’Eglise et diabolisée à l’école. Malgré tout en 400 ans, elle aura réussi à traverser toute les embûches et continué d’être parlé par la plupart des Antillais.

Origine de la langue (théorie occidentale)

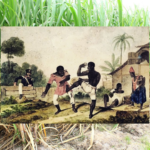

Malgré les oppositions, les chercheurs s’accordent pour dire que la langue dite créole est apparue dans les colonies françaises entre le 16 eme et le 19 eme siècle. Cette langue serait née du contact entre populations africaines déportés dans les processions française d’Amérique et des colons français venus exploiter ces territoires.

Le terme créole désigne d’abord ceux qui sont nées aux îles de parents venu d’ailleurs. Puis, il sera attribué à la nouvelle langue parlées par les créoles.

Les Africains déportés parlant des langues différentes , peinaient à sa comprendre entre eux et à saisir la langue du côlons. Ce serait donc le besoin impératif de communiquer qui les aurait conduits à adopter un parler nouveau appelée créole. De nos jours, cette langue est dite à base lexicale française en raison de son vocabulaire et de ses sons, majoritairement français.

De ce fait, les chercheurs et universitaires français abordent la langue dite créole d’après cette unique source française avérée. Mais ils se heurtent à de nombreuses problématiques pour établir une grammaire universelles des créoles (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Louisiane, Haiti, etc).

En effet, si le créole est issue de la langue française, alors pourquoi n’arrive toujours pas à établir une parenté entre la grammaire créole et française?

De plus, si le créole est issus de langue française, “l’antillais” aurait dû s’approprier les us et coutume en matière de construction, de gastronomie, de culture, de spiritualité ancestrale, etc. Or même le touriste français constate que qu’il y a une grosse différence entre la culture des îles et la métropole.

Face aux vaines tentatives d’une grammaire universelle du créole, Mr Divialle constate une négligence du rôle considérable joué par l’Afrique.

Approche africaine de la langue créole

Le créole serait une langue bantoue, issue originellement de l’égyptien ancien du Moyen Empire. Elle fut initialement, comme en témoignent certaines graphies en hiéroglyphe.

La colonisation française à eu pour conséquence l’intégration progressive d’un lexique français en lieu et place de certains éléments de son vocabulaire d’origine.

Argument pour une langue africaine

En l’espace de 200 ans, un patois appelé créole émergea dans les possessions françaises de l’Atlantique et de l’Océan Indien. Néanmoins, il constate deux faits.

Une apparition trop rapide

Le processus d’apparition de la langue est un processus assez rapide contrairement au rythme classique d’évolution des langues. De plus, selon les archives le créole apparaît en Guadeloupe en moins de 150 ans. En effet, l’émergence de la chanson “adieu foulard, adieu madras”attribué à l’ancien Gouverneur de la Guyadeloupe Claude-François Amour, Marquis de Bouillé, 127 ans après le début de la colonisation suggère une pratique régulière d’une langue très structuré sur plusieurs dizaines d’années. Jusqu’à maintenant, la structure du créole est toujours stable et n’a pas trop varié par rapport à l’époque esclavagiste.

Tandis, que le proto-bantou et l’égyptien ancien ont une stabilité qui s’étend sur des millénaires. De ce fait, il est difficile d’avancer une auto-création de la langue créole en moins d’un siècle. De plus, que ce qui a affecté la syntaxe originelle du créole est la déconstruction de cette syntaxe au profit du lexique française.

Apparition et répartition

Comment expliquer que le créole sous l’influence du français serait apparut à la même période en différents points de la planète (Martinique, Bélize, Seychelle, Maurice, etc)? Jusqu’à maintenant, personne arrive à l’expliquer de manière affirmative.

Tout simplement, parce que la continuité est la règle. La science, l’histoire, etc nous a bien démontré qu’il y a toujours eu en premier lieu un foyer d’origine puis une continuité et dispersion dans le temps et l’espace. En effet sans l’existence d’une langue première, commune à tous ces territoires, un tel exploit est irréalisable….

Les plantations ont joué un rôle de laboratoire, où une forme nouvelle de la langue de l’Egypte pharaonique s’est manifesté. Elle a tout simplement resurgi du passé, en raison du rôle catalyseur joué par l’univers concentrationnaire des plantations.

Il faut également noter que qu’aucune langue à base lexicale française n’est née dans les autres possessions française telles la Nouvelle Calédonie, Walis et Futuna ou Tahiti. La langue française n’y a rencontré que des langues vernaculaires bien établies et issues de population autochtone dont les ancêtres ont quitté l’Afrique des millénaires avant l’ère chrétienne.

A chaque fois que ce phénomène s’est produit il n’y a pas eu apparition du créole. De ce fait, toutes les populations africaines déportés dans un espace linguistique étranger gouvernés par les français entre le XVIIe et XIXe siècle, ont développé un parler nouveau improprement appelé “créole”.

Les hiéroglyphes

Malgré le colloque du Caire de 1974, où les spécialiste ont enfin confirmé l’origine nègre de la civilisation égyptienne. L’égyptologie reste malgré tout prisonnière des idéologie du passé. Elle persiste à avancer une origine chamito-sémitique ou afro-asiatique.

Hors la lecture du hiéroglyhe ne repose pas sur la réunion des caractères ou de syllabes (selon une méthode alphabétique) mais sur la signification métaphorique qui se dégage des éléments dessinés. Tout comme la pensée symbolique africaine.

D’ailleurs, le plus drôle dans cette histoire c’est que les spécialistes africains qui l’attestent fournissent des preuves d’origine européenne (Hérodote, Aristote, etc).

De fait nous pouvons avancer que la lecture des hiéroglyphes repose sur l’homonymie et la métaphore. Cette métaphore repose sur la pensée symbolique africaine. Tous les éléments d’une graphie, déterminants compris, se lisent et ont tous un lien entre eux.

Ce lien permet de dégager le radical du mot considéré et que la bonne lecture de cette graphie est confirmé par les langues africaines.

L’idéogramme

Les caractères égyptiens sont des idéogramme. Un idéogramme est un dessin qui rend compte d’une idée ou d’un concept. Actuellement, dans les manuels ont assimile un dessin à une lettre alors les égyptologue sont au moins d’accord sur le fait que les caractère égyptiens sont des idéogrammes…

Hors, tous les éléments constitutifs d’une graphie entretiennent entre eux un lien homonymie qui permet d’en dégager le sens métaphorique.

Il faut tout de même rappeler que la métaphore est une figure de style constitué d’une comparaison abrégé qui omet le terme de comparaison.

Par exemple:

Plant-la ka wouvè zèl a’y (la plante déploie ses ailes), les branches de la plante sont assimilée à des ailes.

Ceci sous entend également que la plante est assimilé à un oiseau prenant son envol. Par le transport d’un terme à l’autre, aile devient, au sens métaphorique, une autre façon de dire branche.

De ce fait, l’accès au sens métaphorique ne peut se faire que par la maîtrise et la mémorisation d’un maximum de langues africaines. Un telle complexité n’existait pas en Europe, en dépit de l’usage commun des caractère romains. C’est un fait linguistique qui prouve encore une fois la prévalence du point de vue africain.

Comparaison

Nous allons nous baser sur un exemple proposé par Dibombari Mbock:

Premier exemple

Le signe représentant une galette de pain est l’expression du féminin dans cette langue. Car il existe une homonymie entre les mots pain (kati) et de la femme (kati: en proto-bantu, langue ancêtre de l’égyptien ancien).

Ce fait, pourrait nous échapper si nous nous appuyons uniquement sur la méthode classique de l’égyptologie occidentale.

Nous pouvons constater que cette méthode permet de mieux comprendre les mythes fondateurs de l’Afrique. Nous constatons que ce concept qui associe les mots désignant la femme à ceux qui font référence au pain, comme ceux du cœur et du centre, ne peut naître qu’au sein des sociétés matriarcales. Hors, la langue française est issue d’une langue patriarcale tandis que le créole prend compte du matriarcat.

De plus, dès l’origine l’Egypte a tenu compte de toutes les complexions de couleurs de peaux africaines. En effet, dans une fournée de pain, tous sont foncés, mais à des degrés divers…..

Deuxième exemple

La graphie qu’il nous présente est lue wi. Elle signifie momie. On y voit un poussin de caille, un pied et un sarcophage en station debout. Le poussin de caille est répertorié G43 dans la liste Gardiner. L’égyptologie classique lui attribue la valeur wi. Si nous nous fions à cette référence, notre analyse reste figée à cette interprétation. Rien de plus ne peut en émerger puisque w: poussin de caille, ne correspond rien en woucikam. En effet, l’égyptologie considère que le pied est un complément phonétique, et la momie debout, un déterminatif qui ne se prononce pas. Or, dans les langues africaines, les mots qui se rapportent à l’idée de la volaille ont pour racine kw:

-swahili : koo “volaille” (Afrique subsaharienne)

-bakoko: ku “volaille” (Cameroun)

-fang: pfu “volaille” (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale)

-asu: kuku “volaille” (duplication du phénomène ku= volaille)

-wongo: koko “volaille” (Congo)

Nous pouvons ajouter le woucikam: kyo (tcho) “héron vert (volaille)”. Il met en évidence le lien d’homonymie entre les mots de la volaille et du pied.

Il cite le swahili : koo (volaille) et le bassa: koo (pied). Cette relation est tout aussi pertinente puisque koo (pied), correspond au woucikam : zaygo (pied) au sens métaphorique puisque ce terme désigne en réalité les ongles épais et cornés au doigts de pieds .

Zaïgo est issu de la même racine que le bakoko: ntonga “canne”, “baton”, et homonyme de l’anglais: tongue “langue”, du luxembourgeois : zong “langue” et du woucikam: zong “ongle”, c’est a dire une petite langue posée à l’extrémité des doigts.

Avec une réalisation du k en g, nous passons donc de zayko à zaygo. L’auteur ne manque pas de signaler le lien établi par Théophile Obenga entre wi “momie” et le dagara: kpwi “mourir”. Il cite à cette effet la série suivante:

-awi: ku “mourir” (Cameroun)

-dagara : kpwi “mourir” (Burkina Faso, Ghana)

-menda : ékùù “mourir” (Cameroun)

-embu: kuu “mourir” (Kenya)

-ha: ugupha “mourir”

-meruimenti: kuu “mourir”

-Etc….

De même que le babanki: pfu “mourir” est homonyme du fang: pfu “volaille”, le cicipu: koo “mourir”, l’est du bassa: koo “pied”. Il existe donc un lien entre les mots de la volaille, du pied et de la mort.

Le woucikam n’échappe pas à cette règle puisque le héron: kyo (tcho) et le pied zaygo partagent la même racine ko par une évolution du k en g.

Existe t’il un lien entre kyo et la mort? De toute évidence, oui, si l’on considère que cet oiseau solitaire est perçu comme un oiseau orphalin: “Kyo, manman’w mo” (tcho, ta mère est décédé) criaient les gamins d’autrefois à cet oiseau craintif qui s’enfuyait aussitôt.

En conséquence, un poussin figuré seul comme dans la graphie est un poussin en deuil. Le reste de la graphie présenté par Dibombari Mbock établit une relation entre la volaille et la mort et la ressemblance, liée à la présence de la momie dans la graphie analysée.

Elle repose sur la comparaison entre le rungu: nfwa “mourir” et le teke: ifwa” statue”, “portrait”, “figure extérieure”, “apparence”. La liste suivante se montre tout aussi édifiante en woucikam:

-Fwèzé: “portrait”, “ressemblance”

-Fwen: “harpon”, ” arme de poing”

-Mo fwèt: “mourir sur le coup”

-Mofwazé: “personne qui prend l’apparence d’un animal par des pouvoirs mystiques”.

L’approche africaine est donc une hypothèse sérieuse. Car c’est bien elle qui donne au woucikam toute sa limpidité d’autant plus que cette dernière, tout comme le hiéroglyphe, procède par homonymie et par métaphore.

Pour plus d’information et mieux en saisir les rigoureux travaux, n’hésitez pas à lire le livre Woucikam tome 1 de Jean-Luc Divialle

Quelques exemples de parenté entre la grammaire créole et l’égyptien ancien

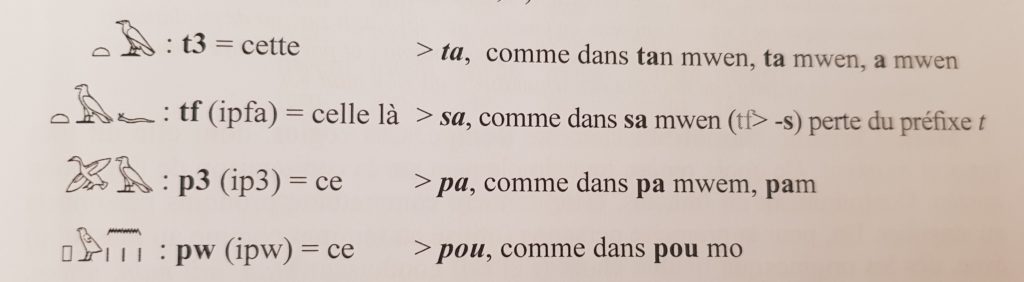

Une langue africaine est dite à classe quand elle possède un nombre variable de consonnes pouvant se substituer chacune au p du démonstratif égyptien (signe) pw sans pour autant que son sens s’en trouve altéré. C’est également la même chose pour le woucikam.

Pronom posséssif

Le woucikam a justement conservé le démonstratif pou. Elle décline ses différents dérivés autour des consonnes p, t et s. Aussi, la mise en commun des différentes déclinaisons du pronom possessif de la première personne du singulier (le mien), en woucikam, nous offre la liste ci-contre:

-Pou mo Pou= Maurice

-Pa mwen Pa= Haïti

-Tan mwen Tan= Guadeloupe

-Ta mwen an Ta= Martinique

-Ta mo Ta= Guyane

-Sa mwen Sa= Dominique, Sainte-Lucie

-A mwen A= Réunion

Cette première liste est un avant goût que nous offre la particularité de la grammaire woucikam. Elle laisse entrevoir que les possessifs tournent autour des graphèmes Ta, Pa, Pou, Sa. Or, Ta, Sa, Pa et Pou sont précisément les pronoms démonstratifs de l’égyptien ancien, sur lesquels se construisent ses pronoms possessifs.

Il faut préciser que les caractères sacrés de l’Egypte pharaonique ne rendent compte que des consonnes et non des voyelles, en raison de la forte instabilité de ces dernières.

Nous constatons donc que chaque territoire woucikam ne s’est approprié qu’une partie infime de la classe des pronoms possessifs égyptiens. Cela ne signifie pas l’absence des autres, mais l’existence d’une forme plus majoritairement répandue qui finit par dominer les autres.

Par exemple, en dépit de la prédominance de ta, les formes en pa et pou ont substitués, mais autrement. Pa a conservé sa valeur tandis que Pou décline dans certains territoires woucikam. Il ne demeurent guère que dans le français régional:

Les difficultés de prononciation du r

La consonne r n’existe pas dans l’égyptien ancien, sa langue source n’en possédait pas. Car la sonorité du r africain se situe entre celle du l et du n.

De nos jours, on la rapprocherai plus du “j” espagnol.

Il faut attendre les grandes invasions assyriennes et grecques, pour voir un substitut distinct du “l” apparaître dans le delta égyptien.

Ils introduiront ainsi une méthode syllabique contraire à la méthode éthiopienne des origines. Il sera symbolisé, rappelons-le par un lion couché

La langue française use à tire-l’arigot de phénomènes d’hypercorrection, surtout là où il n’est pas naturel d’en mettre. (Bou(r)go, chat(r)ou, ma(r)gouillat ou ma(r)bouya) sont entrés de force dans notre usage courant.

Mais aujourd’hui l’inverse est aussi valable pour les noms de localité qui perdent la prononciation de leur consonne suffixe (Périné et non Périnet’, Dessou et non Déssout’).

Pour plus d’information et mieux en saisir les rigoureux travaux, n’hésitez pas à lire le livre Woucikam tome 1 de Jean-Luc Divialle

Quelques exemples qui prouvent le lien entre l’égyptien pharaonique et la langue dite créole

Tableau p 58

Parmi les 112 exemples que décrit son ouvrage, j’en ai choisis juste 2. En vous laissant le loisir et la curiosité de découvrir les autres exemples tout aussi intéressants et enrichissants.

Ba kou/ Bay kou (frapper, donner des coups, battre)

Domaine: frapper, battre

Langue africaines modernes:

-buma : kuba “forgeron”

-oluganda: kuba “frapper”

-ciluba: fula “battre le fer”

-vili: bula “frapper”

-ciluba: cooba “frapper”, “rouer de coups”

-ciluba: kuma “battre frapper”, “tonner”

-kisuundi: bula, “frapper”

-kymbi: bulé “frapper”

-bangala: kubula “frapper”

-kikongo: zuba “frapper”

-kimbu: ilyuva “Dieu”

-kaba: luba “Dieu”

-etc….

–woucikam: ba kou “frapper”, “rouer de coup”

–woucikam: konba “bataille”, “lutte”, “affrontement”

Racine: wl

Commentaire

“Pa ba mwen kou bouwo, pas ban mwen kou” (Ne me frappe pas, bourreau, ne me frappe pas). Cet extrait d’un chant populaire, met en évidence une autre expression du don, lié à ba “donner”.

Mais cette fois il s’agit de coups. L’oluganda: kuba “frapper” , le ciluba: cooba “frapper”, “rouer de coup”, est homonyme du buma: kuba “forgeron”.

Le lien avec la forge nous signifie qu’il ne s’agit pas d’un affrontement ordinaire. Car évoquer la forge, c’est faire référence au mythe fondateur de la création de la civilisation.

Tout était prêt pour le départ. Mais le feu de forge manquait. L’ancêtre se glissa dans l’atelier des grands Nommo qui sont les forgerons du ciel et il vola un morceau de soleil sous forme de braise et de fer incandescent. Il le saisit à l’aide d’un “baton voleur” dont la crosse recourbée se terminait par une fente ouverte comme une bouche.

Propos recueillis par Marcel Griaule (1948)

Perdant des braises, revenant sur ses pas pour les reprendre, il s’enfuit vers l’édifice dont il ne retrouva plus les issues dans son émoi. Il en fit plusieurs fois le tour avant d’escalader les degrés et de gagner la terrasse où il cacha son larcin dans l’une des peaux du soufflet disant: “Gouyo! C’est à dire, j’ai vole…”

Ceci indique que nous sommes dans le registre de la forge divine telle que décrite par cette citation. Les coups en question sont ceux que donne le Dieu artisan au métal en fusion afin de le façonner à sa guise.

-le kimbu: ilyuva “Dieu”

-le machame: iruwa “Dieu”

-le kaba: luba “Dieu”

-le modo: bokuba “Dieu

Ils sont homonymes du:

-bende: liyubha “soleil”

-kibosho: ruwa “soleil”

-hemba: yuba “soleil”

-shi: zuba “soleil” , etc

Ce lien d’homonymie établit que les mots du soleil sont également ceux de Dieu dans les langues du continent.

Par la suite:

-le modo: bokuba “Dieu”

-le nyamwezi: kuube “Dieu” sont homonyme du du ciluba: kuma “battre”,”tonner”,”frapper”,de l’oluganda: kuba “frapper”.

Le shi: zuba “soleil” est homonyme du kilongo: zuba “frapper”, du ciluba: fula “battre le fer”.

Le kaba: lùba “Dieu” est une métathèse du vili: bula “frapper” , du kisuundi: bula ” frapper”, du kymbi: bulé “frapper”.

En conséquence le nyamwezi: kuube “Dieu”,le ciluba: cooba “frapper”,”rouer de coup”, le ciluba: kuma “battre”, “frapper”, “tonner”, l’oluganda: kuba “frapper”, explique le woucikam: ba kou “frapper”, “rouer de coup”, “infliger une correction”.

Tandis que le français combat, redevenu: konba en woucikam

Lélè (médisant,langue de vipère, curieux, fureteur, indiscet “mako”)

Domaine: corps humain

Langues africaines modernes:

-lingala: lo.lemu “langue”

-lega: lù.lami “langue”

-mbe: lélèm “langue”

-bamoun: lèm “langue”

-menda: éléme “langue”

-babatana: lulémé “langue”

-bassa: nèm “coeur”

-bende: lu.limi “coeur”

Racine: lé

Evolution: ll>ll (u>o)

Commentaire

La bamoun: lèm “langue” est un homonyme de jem “coeur”. Coeur et langue sont unis dans la cosmo-théologie de nos ancêtre. C’est par la parole que le défunt peut justifier de l’état de sa conscience en place de la vérité. C’est à dire le tribunal divin présidé présidé par Ousiré.

Le Nlem: conscience, nourrit également une homonymie avec le coeur, njem, et la langue: lem. La racine commune à tous ces mots est lé “langue”. C’est par duplication de ce phénomène que l’on aboutit au woucikam: lélè.

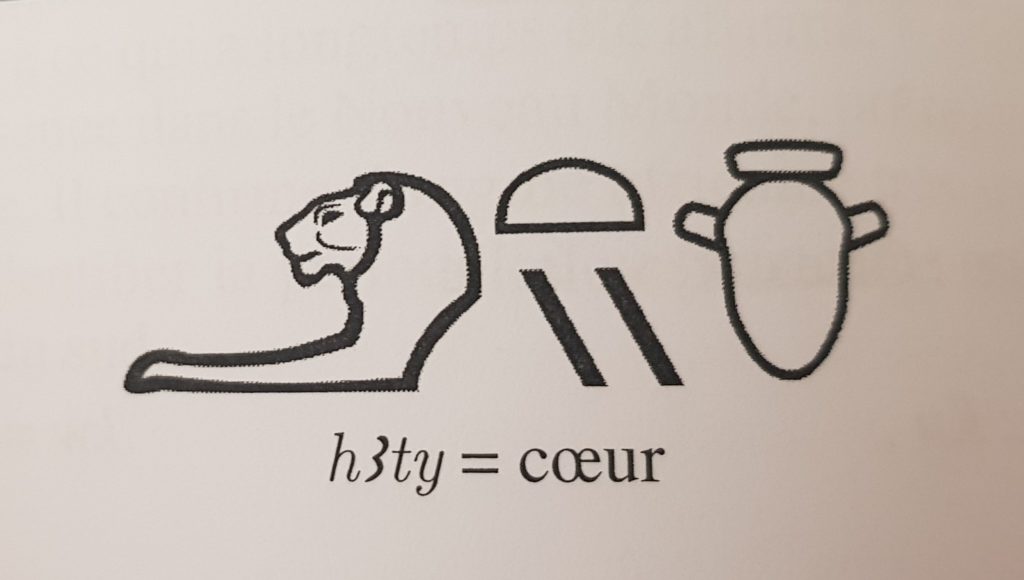

Le coeur: haty, du défunt, siège de la conscience est évalué lors de la pesée des âmes des défunts.

Si le coeur est aussi léger que la plume de la Maat, symbole de la vérité, justice et de perfection, alors le défunt accède à l’éternité. Sinon son coeur est dévoré par un animal étrange, symbole du chaos. Une langue de vipère: lèlè en woucikam, mauvais langue, cancanier, médisant, n’aurait aucun cas cette chance.

Conclusion

Je sais que cet article est long, et qu’il faut s’accrocher pour ne pas perdre le fil des explications. Mais je ne pouvais pas faire plus court, en effet ce fut très difficile de condenser. Car tout est intéressant dans cet ouvrage, et jusqu’à maintenant je suis étonnée qu’on en parle pas vraiment aux Antilles. Peut être que oui, mais je trouve que l’information n’est pas assez accessible a tout le monde.

J’espère que vous allez diffuser cette information et acheter son ouvrage. Qui mérite largement d’être acheté car premièrement il faut rechercher son Histoire et surtout donner un coup de main à nos compatriotes qui se battent et cherchent à restaurer notre culture.

Bonne découverte

Vous aimerez aussi

Nanni nannan

Éloge à la littérature antillaise

Le counia manmanw

L’origine du fameux milan

Le Danmyé

Gran Z’ongle, le grand quimboiseur et terreur de la Martinique

3 commentaires pour “L’origine égyptienne de la langue créole”

Laissez un commentaire

Mon Instagram

N`oubliez surtout pas que notre langue maternelle respecte les mêmes codes que nos langues ancestrales africaines (philosophie, mathématique, vibration, etc) Ne croyez surtout pas que c`est juste une déformation banane du français à la sauce arachide de l`Afrique. Sé sa yo lé zot kwè pou pa zot konprann nannan-an!

La preuve, on l`utilise seulement pour exprimer nos fortes émotions...mais le reste ? Ou pire, nous transformons notre langue au profit du français par méconnaissance. Mi la sa danjéré menm !

Prenez le temps de respecter la création de notre verbe. Il y a toujours une première, une deuxième et une troisième lecture....

#fokousav #kreyol

Bina yi nge ti! Cela veut dire salut, ou plutôt vous êtes lá?! Je tenais à vous féliciter et vous remercier pour ce travail ô combien important, pour nous d’abord, mais aussi pour l’humanité en terme de vérités. Dans ma langue maternelle il n’existent ni de “r” , ni de “x”, ni de “q” , le c et le k sont le “k” . Les différentes formes de pluriel sont: ma, me, mi; ba be bi. Lbaya=le mariage, mabaya=les mariages. Ntèyê=la taille, mentèyê=les tailles, par récurrence , le-même principe s’applique à presque tous les noms. Je dois ajouter que l’article est toujours collé au nom auquel il se rapporte.

Ntê gwam guo nge now!

Saw fè?! (comment vas tu?), merci pour votre commentaire encourageant et votre apport linguistique.

Bonjour,

Un grand merci pour la présentation du livre Woucikam, j’ai lu avec intérêt, le livre mérite d’être lu par tous.

Je vous félicite pour votre part dans la diffusion de la connaissance.

J’aimerai avoir un échange avec vous.

Pourriez vous me contacter par mail.

D’avance merci.