L’Art comme écriture en Afrique Noire

La rencontre entre peuples différents a fait naître depuis la fin du Moyen Age un dualisme dans les représentations suscitées par cette rencontre, notamment en ce qui concerne la conservation des souvenirs et même l’expression vivante de chaque peuple. Ce dualisme s’exprime entre autre dans la distinction, et même l’opposition, entre tradition écrite et tradition orale : certains peuples seraient de tradition écrite, et d’autres de tradition orale. On est ainsi parvenu à définir et à spécifier différents peuples selon leur capacité à conserver durablement leur mémoire et la manière de la restituer.

Pour ce qui est de l’Afrique noire plus précisément, nombre d’ethnologues, d’historiens, d’anthropologues, etc, ce sont employés à donner sens au postulat d’une Afrique noire sans écriture et donc de tradition orale, qui a fini par devenir un axiome incontournable dans toute démarche concernant l’étude des sociétés négro-africaines.

Et si cet axiome n’était pas tout à fait vrai ou même pas vrai du tout ? Si la tradition écrite avait toujours existé chez les peuples négro-africains ?

Il convient, dans une probable et possible remise en cause de ce qui semble être encore aujourd’hui une immuable vérité, de redécouvrir l’art africain, étant entendu qu’ici comme ailleurs la création artistique constitue un moyen sûr par lequel les hommes s’expriment, donnent la preuve de leur passage, se lient à la postérité et se projettent dans l’éternité.

L’art constitue donc pour ainsi dire, un moyen non seulement de connaître les peuples de l’Afrique noire, mais aussi de reconsidérer le postulat sus énoncé.

La notion d’écriture

Dans le dictionnaire de la langue française Hachette, notamment à partir de l’édition 2007, le mot « écriture » se décline en deux définitions générales.

A la première correspondent cinq sens. Pour le premier d’entre eux, l’écriture est définie comme la « représentation des mots, des idées, du langage, au moyen de signes » (Hachette 2007 : 513) ; il y a ainsi trois écritures, une alphabétique, une idéographique et une phonétique qui ne se confondent pas et entre lesquelles il n’y a pas lieu d’établir une quelconque hiérarchie.

Chacune a son expression et sa fonction dans le véhicule de la langue, des idées, des mots et des expressions. Chacune a par ailleurs ses caractéristiques ; ainsi il convient de le souligner, l’écriture idéographique qui représente une notion ou une idée par un signe qui n’est pas forcément une lettre conventionnelle, est aussi un moyen par lequel des réalités abstraites se donnent à saisir.

Dans le cinquième sens, l’écriture est définie comme « ce que l’on consigne pour garder trace d’une opération » (Hachette 2007 : 513) ; elle possède donc une fonction mémorielle, permet de fixer un souvenir et de le rendre le plus durable possible.

Ces différentes approches attestent que lorsqu’on parle d’écriture, on n’évoque pas une seule façon d’écrire, pas plus qu’on ne fait allusion à des formes d’écriture déterminées, qui seraient seules capables de correspondre à une unique définition de l’écriture.

L’écriture comme moyen de représentation, support et véhicule d’une pensée ou d’une idée, peut s’appliquer à des images tirées de l’expérience humaine ou relevant de l’univers dans lequel celle-ci s’exprime, à des formes géométriques relevant du concret ou de l’abstrait et non exclusivement à des lettres.

On parle alors de signes graphiques qui sont aussi une expression de l’écriture. C’est d’ailleurs pourquoi en en parlant, Clémentine Faïk-Nzuji affirme :

« Le signe graphique peut également être géométrique ou abstrait. Il est alors soit la représentation stylée d’une quelconque réalité, soit la représentation purement et directement abstraite d’une idée, d’un concept, d’un élément ou même d’une chose concrète »

Dans la mesure où l’écriture répond au souci de conserver et de diffuser une information, elle atteste que l’homme est traversé par le souci constant de transmettre son souvenir, grâce auquel il reste vivant pour la postérité. Cette fonction essentielle de l’écriture en fait un des éléments importants de la réponse humaine à une certaine angoisse existentielle, face à l’évidence de la finitude. Pour l’humanité, écrire constitue donc un gage de pérennité au fil du temps qui tend à effacer les traces de l’homme.

Lutter pour vaincre l’oubli et transcender le temps caractérise toutes les civilisations ; et, comme on l’observe un peu partout de nos jours, celles-ci auraient toutes gravé pour continuer d’exister même après leur disparition. Pour tous les peuples, l’acte d’écrire recouvrirait donc une question importante, donnant à l’écriture, une dimension mystérieuse, qui rejoint celle de l’art et est même portée par elle.

L’écriture et l’art

Si de nos jours, la prédominance de certaines manières d’écrire est avérée et adoptée pour la majorité des peuples, ceci n’évacue pas l’hypothèse – qu’on peut considérer comme relevant d’un constat pertinent – selon laquelle il y aurait autant de formes d’écriture que de peuples ayant laissé des traces.

Si de fait on admet qu’ « au départ l’écriture était [donc] un simple dessin de choses » (De Sivry, Beccaria 1988 : 15), on peut constater le caractère très répandu de figures et dessins dans toutes les cultures, comme représentations d’idées, d’histoires…

Par ailleurs depuis l’Antiquité, la rencontre des peuples différents a non seulement entraîné des découvertes mutuelles ; mais aussi fait naître des chocs culturels ; des cultures ont proclamé la mort de leurs rivales, imposé leur vision du monde et leur façon d’en rendre compte dans des œuvres d’art, car une culture ne peut s’imposer sans ses signes graphiques et ses modes de représentation.

La variété des formes et signes graphiques, en tant qu’elle est liée à la variété des cultures, est essentiellement portée par la création artistique qui, dans une large mesure, exprime les aspirations d’un peuple tout en en étant un langage, c’est-à-dire un mode de communication.

D’autre part, le soin apporté aux signes graphiques ou idéographiques, participe de l’art, du beau, du sentiment esthétique.Ecrire relève donc de l’art, non seulement parce qu’il y a un art d’écrire, mais encore parce qu’il y a une dimension esthétique dans l’écriture. L’écriture partagerait ainsi la fonction de l’art.

La fonction sociale de l’art en Afrique noire

En Afrique noire, l’art possède une fonction sociale diversifiée, qu’il n’est pas utile de complètement décliner ici. L’on retiendra toutefois que l’art a d’abord une fonction d’identification : porteuse de l’âme d’une communauté, la création artistique constitue une force identitaire.

C’est ce qui explique sa capacité à fonder une reconnaissance mutuelle et même à engendrer un sentiment d’appartenance au groupe dont on se sent solidaire, à l’émancipation et au rayonnement duquel on participe.

Dès lors, on peut comprendre qu’en Afrique noire, l’art ait joué un rôle de premier plan dans la résistance politique. Ainsi en est-il des multiples combats livrés par le roi du Bénin au XIXe siècle contre des forces étrangères anglaises, pour sauver le patrimoine qui faisait la fierté de son peuple, dont il rappelait l’histoire.

On peut aussi évoquer le rôle du Tambour Tsokwé en Côte d’Ivoire au XXe siècle dans la résistance aux forces d’occupation françaises ou encore celui d’un Trône royal sacré qui, à l’époque contemporaine, provoqua un mouvement migratoire entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, en dépit des frontières qui étaient alors déjà fixées.

La fonction d’identification dont il est ici question ne se limite pas seulement à des organisations sociales restreintes ; elle s’étendrait à des ensembles ethniques et pourrait même constituer l’un des fondements de l’unité culturelle des peuples noirs d’Afrique. En effet, s’il existe bien un art peul, bantou, yoruba…, les clés de compréhension de ces arts semblent être les mêmes.

Engelbert Mveng a relevé, par exemple, que la symbolique des couleurs en usage dans la création artistique, est fondamentalement la même. Des couleurs comme le rouge, le noir ou le blanc, auraient une signification quasi identique chez tous les peuples d’Afrique noire, même si certains y ajoutent des variantes selon le milieu géographique ou certains détails relevant de la pratique de la religion.

La fonction de l’art en Afrique noire relève aussi de la communication, entendue dans un sens très large ; elle concerne aussi bien les vivants entre eux, que les vivants et les morts. Une œuvre artistique peut tout aussi être le véhicule d’un message ou le message lui-même ; on peut évoquer le rôle important que jouent les masques, les coiffures, le tambour, le chant, les danses, dans des occasions comme la palabre, l’initiation, la guérison, le culte des ancêtres.

La communication comme fonction sociale de l’art en Afrique noire s’inscrit dans la relation entre l’homme et le divin comme entre l’homme et le monde qui l’entoure. Elle permet une communion permanente entre les hommes, le divin, la nature, communion nécessaire pour l’équilibre social du groupe. Pour cette raison, la création artistique est inséparable de toutes les dynamiques sociales quelque soient leurs expressions.

Les fonctions d’identification et de communication reconnues à l’art de l’Afrique noire appartiennent aussi à l’écriture, puisque celle-ci renvoie toujours à une culture et à un mode de communication. C’est en ce sens que l’art en Afrique noire rejoint l’écriture comme expression d’une pensée ou d’un langage, ainsi que le soulignait déjà Doudou Gueye au colloque consacré à Picasso en 1972 à Dakar :

« C’est grâce à ce qu’on appelle “Art” que la pensée négro-africaine réalise sa capacité d’abstraction, crée sa réalité analogique et parvient à une perception épiphanique ».

C’est dans le même sillage que s’inscrit Clémentine Faïk-Nzuji, lorsqu’elle soutient, en parlant notamment du signe graphique, que la création artistique ici peut conduire à la contemplation du beau comme à la lecture d’un message. D’après elle, le signe graphique devenu symbole (valeur de signification) peut avoir une fonction décorative ou communicative dans l’art qui en est le support. On est dès lors amené à examiner l’art d’Afrique noire comme moyen de communication à travers des signes, des images ou autres formes de représentation, c’est-à-dire comme écriture.

L’art africain comme inscription scripturaire

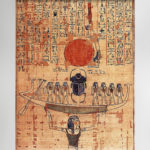

En Afrique noire, l’art possède plusieurs expressions qui associent toutes l’homme et le monde qui l’entoure, que ce soit dans la danse, la musique, la sculpture et surtout dans l’art pictural où il semble le plus « parlant ». C’est peut-être ce qui justifie que depuis la préhistoire les représentations de scènes aient pris une place importante dans la vie des hommes, comme on peut encore l’observer dans des grottes de l’Afrique australe, ou dans les pyramides égyptiennes.

Pour ce qui est des pyramides d’Egypte, on note que, dans un premier temps, les hiéroglyphes qui les décorent n’apparaissent pas à l’œil de l’observateur comme une écriture, mais d’abord comme une représentation comparable à toutes celles qui, retrouvées dans des grottes ici et là, rendent compte de la présence, du passage et de la vie d’une communauté humaine. Les hiéroglyphes apparaissent d’abord comme une œuvre d’art gravée sur des supports plus ou moins durables. Cette œuvre d’art est ensuite identifiée comme étant porteuse d’un message précis qui peut se lire et donc comme une écriture.

Ce type d’inscriptions visant à décrire le mode de vie de populations n’est pas cantonné à une partie de l’Afrique. Outre la vallée du Nil, on peut retrouver des tels signes artistiques dans plusieurs cultures, et même dans toutes les cultures, de l’Afrique noire. Toutes auraient aussi une écriture hiéroglyphique certifiée.

Théophile Obenga fait d’ailleurs remarquer que les hiéroglyphes des royaumes d’Afrique de l’Ouest ou encore d’Afrique centrale sont de véritables textes écrits s’inscrivant dans le langage symbolique africain et portant des messages.

Les hiéroglyphes animaliers par exemples apparaissent ici très expressifs : « Ainsi, pour ne s’en tenir qu’aux hiéroglyphes animaliers (…), le roi Wegbaja ou Houegbaja (1645- 1685) est évoqué par un poisson et une nasse: “le poisson qui s’est échappé de la nasse n’y rentre plus” – Tegbessou (mort en 1774) est représenté par un buffle habillé : “le vêtement tombe sur le cou du buffle, on ne peut l’arracher” ».

Ceci témoigne bien du fait que les inscriptions artistiques, dans la mesure où elles rendent compte des scènes de chasse, des épopées de guerre, de la vie quotidienne… sont devenues des représentations déchiffrables ayant une valeur scripturaire.

C’est dans le même sens et de la même manière que Jean Gabus a confirmé l’existence de « textes écrits » dans les œuvres d’art du royaume d’Abomey, véritable livre d’histoire pour les générations successives. Selon le commentaire qu’il en fait, l’on n’a aucun mal à comprendre qu’il s’agit de supports contenant la mémoire d’un peuple :

« Au Dahomey, proverbes et dictons en forme de rébus servent à raconter les faits importants des dynasties royales d’Abomey : en bas-relief, sur les anciens palais, en tapisseries ou tentures, dont les motifs sont appliqués et cousus sur le fond de tissu (…) L’une des “tapisseries” célèbres d’Abomey, figurant dans la salle des trônes, raconte ainsi en imagerie colorée, ce que furent les règnes et les “noms forts” des douze rois d’Abomey ».

Dans la même veine, Clémentine Faïk-Nzuji rappelle l’importance des travaux de certains africanistes qui, au début du XXe siècle, avaient émis l’hypothèse d’une possible signification, autre qu’esthétique, des signes décoratifs trouvés sur des œuvres d’art d’origine africaine. La méconnaissance et la négligence de cette piste n’ont évidemment pas contribué à approfondir le regard de l’Occident sur l’art d’Afrique noire :

« En effet, dès la découverte de l’art nègre, les esprits avertis tels que Fr. Olbrechts, A. Maesen et bien d’autres, ont eu l’intuition de l’importance de ces symboles lorsqu’ils firent remarquer, mais sans aller plus loin, que les décorations sur des objets d’art et les scarifications devaient avoir une autre signification que la simple fonction esthétique.

C’est seulement en 1951 que, dans “Signes graphiques soudanais” Marcel Griaule et Geneviève Dieterlen révèlent aux non-Africains la haute portée des symboles graphiques dans la vie religieuse des populations de la boucle du Niger qu’ils étudiaient. Mais malgré cette découverte, la complexité de ces systèmes de communication, leur hermétisme et le refus obstiné de certains africanistes de reconnaître aux Africains toute forme d’écriture n’ont guère encouragé la recherche dans ce domaine.

La difficulté majeure relative à de telles inscriptions demeure donc celle qui consiste à lire ce qui a été inscrit sur un support, gravé sur une carapace, une coquille, un tambour, une maison… L’on peut constater que d’une façon générale, les signes sont empruntés à des éléments de la nature pour exprimer toute une symbolique. Ainsi la puissance, la rapidité, le courage, la ténacité, la victoire… sont représentés par des animaux ou des plantes à qui l’on reconnaît des qualités discernables chez l’homme. Du fait, les hiéroglyphes négro-africains comme ceux d’Egypte, puisent abondamment les signes qui les expriment aussi bien dans la nature que dans la mythologie.

Clémentine Faïk-Nzuji atteste tout de même que l’art d’écrire comme l’écriture elle-même est une réalité connue des civilisations négro africaines. Et même, dans la mesure où l’art est ici un langage, les formes de représentation et d’inscription qui l’expriment sont une écriture, son écriture, puisque celle-ci n’est que l’expression d’une pensée, d’une idée, qui est portée par des signes et des images accessibles aux seules personnes capables de les déchiffrer. Et de fait, les animaux, les astres, ou certaines parties du corps humain transcendent la simple représentation, pour prendre un sens totalement inaccessible, à celui qui n’est pas initié à la lecture des textes ainsi présentés.

Dans les royaumes d’Afrique de l’Ouest comme en Afrique centrale ou australe, la survivance d’un art qui s’exprime par des signes graphiques ou des figures sculptées, déchiffrables, reste quasiment intacte malgré les destructions orchestrées par l’entreprise coloniale et missionnaire ; il est vrai que de nos jours, on le retrouve essentiellement dans les musées. Ainsi en est-il de la sculpture préservé au Bénin : « Au Musée de Porto Novo (Dahomey), on peut lire, à propos des portes sculptées provenant des palais du roi de Porto Novo, le commentaire suivant qui est dû à un spécialiste : “cette porte est l’une des quatre du genre destinées à fermer les entrées pratiquées à tous les points cardinaux du palais de « Hon-Me ».

Ses structures décoratives constituent l’écriture longtemps en usage à travers l’Afrique et destinée à traduire la vie dans tous ses aspects : vie religieuse, politique, sociale,économique, etc” ». De même, on peut évoquer des signes graphiques caractéristiques de l’art bamoun à l’Ouest du Cameroun, reconnus aujourd’hui comme une écriture, ou encore « des motifs “Abbia”, miniatures sculptées sur des fragments de coquilles de noix d’Adjab » au Centre du Cameroun (Mveng 1985 : 38), des inscriptions remarquables de certains palais royaux en pays Sénoufo au Nord de la Côte d’Ivoire, ou encore dans la région d’Ifé au Nigéria.

On comprend dès lors que pour l’observateur averti, il soit difficile de valider les thèses d’une Afrique sans écriture. En ce sens d’ailleurs la prise de position de Jean Gabus, au regard de tout cet héritage, constitue un exemple marquant. Ayant parcouru l’Afrique noire dans le cadre de la préparation du Premier Festival Mondial des Arts Nègres tenu à Dakar en 1966, il est arrivé à une conclusion tirée des multiples observations qu’il a pu faire :

“Traces, motsornements, marques, pictogrammes, idéogrammes, écriture rébus ou proverbes, syllabaires, ces divers aspects de l’écriture sont tous inscrits dans les civilisations africaines, qu’il s’agisse des régions arabo berbères ou négro-africaines, et cela malgré un préjugé tenace “

Conclusion

En définitive, on remarquera que le fait pour chaque peuple de graver, de sculpter ou de peindre des signes et des symboles dans un souci de conservation, appelle une certaine réserve quant à des positions tranchées sur les notions de civilisations orales et de civilisations écrites ; en réalité celles-ci ne continuent-elles pas de trouver leur justification dans des idéologies remontant à l’époque des premiers ethnologues s’étant intéressés aux sociétés africaines ?

Non seulement il n’existe pas une seule forme d’écriture, mais encore il semble qu’il faille accorder un caractère relatif à la notion même d’écriture. Une écriture n’est en effet identifiable que pour celui qui a appris à la reconnaître et à la lire, faute de quoi, elle est réduite à n’être que simples signes.

Que pourrait en effet signifier l’alphabet français ou grec pour celui qui n’a pas connaissance de la civilisation occidentale ? Que pourrait signifier l’alphabet hébraïque pour celui qui n’en a aucune connaissance ? De même que pourrait signifier l’écriture bamoun (Cameroun) et celle vaï (Libéria) par exemple, pour celui qui n’en a jamais entendu parler et ne saurait les reconnaître ?

Tout ceci montre bien qu’en parlant de l’écriture, il est important de ne pas oublier le contexte dans lequel on se situe, ni la – ou les cultures – dont on est porteur et qui déterminent une façon de se définir par rapport aux autres. Ainsi, l’Afrique n’est sans écriture que pour ceux qui ignorent l’existence de ses inscriptions qui expriment des idées, des concepts et des messages ou qui n’imaginent pas que l’art d’Afrique noire soit à même de porter une pensée,comme elle véhicule des émotions, ou traduit des réalités de la vie de l’homme africain.

C’est ici qu’il convient de rejoindre tous ceux qui ont approché la création artistique en Afrique noire sans préjugé au point de se laisser éduquer par elle : Marcel Griaule, Geneviève Dieterlen, Jean Gabus,.. Ils ont en effet retenu qu’il y a dans l’art d’Afrique noire une écriture que seuls peuvent lire ceux qui y ont été initiés. La vérité qui s’en dégage est qu’en Afrique noire, une tradition écrite côtoie étroitement une tradition orale plus connue.

De Etienne LOCK

Vous aimerez aussi

L’Egypte

La civilisation égyptienne, une civilisation nègre

La diffusion des langues africaines, source de contradiction

Nanni nannan

Les dix plaies d’Egypte : décryptage

Les origines de l’interdiction du porc

Mon Instagram

N`oubliez surtout pas que notre langue maternelle respecte les mêmes codes que nos langues ancestrales africaines (philosophie, mathématique, vibration, etc) Ne croyez surtout pas que c`est juste une déformation banane du français à la sauce arachide de l`Afrique. Sé sa yo lé zot kwè pou pa zot konprann nannan-an!

La preuve, on l`utilise seulement pour exprimer nos fortes émotions...mais le reste ? Ou pire, nous transformons notre langue au profit du français par méconnaissance. Mi la sa danjéré menm !

Prenez le temps de respecter la création de notre verbe. Il y a toujours une première, une deuxième et une troisième lecture....

#fokousav #kreyol

Laissez un commentaire